金属顕微鏡とは

目次

1:金属顕微鏡とは

2:形による分類

●正立型金属顕微鏡

●倒立型金属顕微鏡

●ロールスタンド型金属顕微鏡

●デジタルマイクロスコープ型金属顕微鏡

●ポータブル金属顕微鏡

1:金属顕微鏡とは

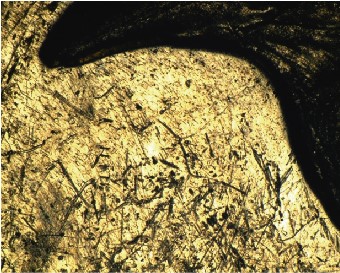

金属顕微鏡は、その名の通り、金属を観察するための顕微鏡です。

試料に光を照射し、その反射光の明暗コントラストにより、観察物表面を観察する顕微鏡です。

金属だけではなく、光を通さない試料(金属組織観察、メッキやアルマイト断面での被膜観察、

セラミック、繊維などの材料観察、ICチップのパターン、磁気ヘッド、

電子基板のの金箔や銅箔サーキットなどの外観検査など)の観察に用いられます。

金属は光を透過させず、光を反射する鏡に近いサンプルとなります。

そのピカッと正反射する原理を用いて、観察する顕微鏡となります。

鏡に光を当てると、反射して白くて何も見えない記憶は誰しも経験があるかと思います。

金属表面も同じで、出来上がり直後や、断面を磨いて鏡面仕上げにすると、鏡に近く、

そこに光が当たるとピッカピカと、白くて飛んでしまいます。

そこで金属顕微鏡にはそれに対応する機構を備えています。

●同軸照明

対物レンズの光軸内に照明の光を入れて、同じ光軸で観察する照明方法となります。

ピカッと反射するサンプルの観察に有効的な方法です。

またレンズは倍率が高くなればなるほど、明るさは暗くなりますが、

この同軸照明であれば、高倍率時でも明るく観察することもできます。

「同軸照明とは」

弊社なんでも辞典サイトが開きます。

https://www.shodensha-inc.co.jp/solution/what-is-coxial-light/

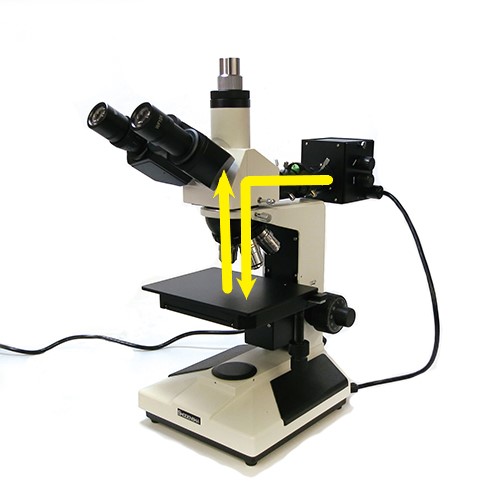

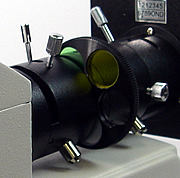

●偏光フィルター

簡単に言うと偏光サングラスに使われるフィルターと同じです。

ある特定の方向の直線光線だけを通す素子となったフィルムやフィルターです。

偏光板とも呼ばれます。 自然光や各種顕微鏡用照明など拡散光(非偏光の光)から

直線偏光を取り出せます。

金属顕微鏡では2枚の偏光フィルター(ポラライザー、アナライザー)を使って、

偏光度を調整して観察できます。

ポラライザー(Polarizer:照射側)、アナライザー(analyzer:受光側)となります。

いわばピカッと白飛びするのを押さえる機構となります。

顕微鏡によりますが、偏光させることでサンプルの偏光特性に応じた

コントラストを得ることができます。

「偏光観察とは」

弊社なんでも辞典サイトが開きます。

https://www.shodensha-inc.co.jp/solution/polarized-observation/

|

|

| ポラライザー(Polarizer:照射側) | アナライザー(analyzer:受光側) |

●カラーフィルター

色を変更するフィルターです。

昔は、光源としてハロゲン球照明を使うことが多く、黄色、

オレンジ色がかった色であり、顕微鏡観察時もそのような色目となります。

光源近くに青色や緑色などのカラーフィルターがあり、

光をフィルターに通すことで白に近い光としています。

現在では光源に白色LEDを使うことが多くなり、

カラーフィルターが無いモデルも多くなってきました。

金属顕微鏡では、対物レンズから光がサンプルに向かって照射されます。

そして物体が反射した反射光を観察します。その光路中に、上記のような機構を設けて、

ピカッと光る金属サンプルを観察しやすくした顕微鏡となります。

金属顕微鏡の倍率はメーカーやモデルによって異なりますが50倍~1000倍であることが多いです。実体顕微鏡よりも高倍率で観察できるため、金属表面の微細な変化の観察や半導体などの

検査、メッキ断面の被膜検査、金属や合金などの分析、電子部品の

製造といった現場に多く導入されています。

2:形による分類

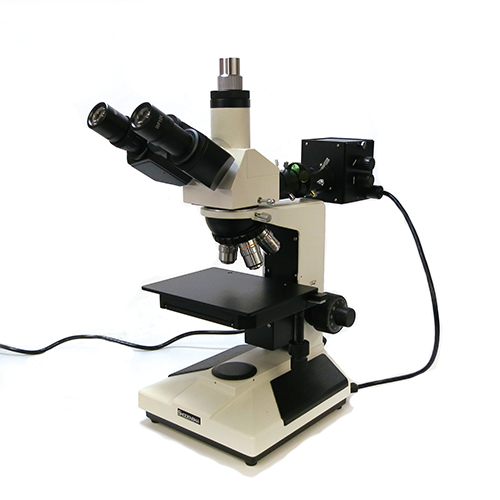

●正立型顕微鏡

正立型顕微鏡とは、観察対象を上から観察するタイプの顕微鏡です。

拡大像を得るために必要なレンズ(接眼レンズや対物レンズなど)が、

観察物を載せるステージよりも上部(天部)にあります。

誰もが知っている「The 顕微鏡」、「これこそ顕微鏡」とイメージする最も一般的な形状です。

<メリット>

正立型顕微鏡は、光路設計を短くできるため、ボディーサイズがコンパクトな形状で製造できます。顕微鏡使用や保管時に大きなスペースを必要としないというメリットがあります。

<デメリット>

デメリットとしては、対物レンズ~観察対象を載せるステージ迄の距離に制約があるため、

ステージにおける観察物の高さに注意が必要です。

また、サンプルは両面(表面も裏面も)ともに、平らで平行であることが条件となります。

平らで平行にするため観察物の両面を切断するのに時間がかかります。

金属顕微鏡 (超高倍率顕微鏡) GR3400J

https://www.shodensha-inc.co.jp/ja/gr3400j/

●倒立型顕微鏡

正立型顕微鏡はステージの上からの観察でしたが、倒立型顕微鏡は、

拡大像を得るために必要なレンズ(接眼レンズや対物レンズなど)が、

観察物を載せるステージよりも下部(底部)にあります。

簡単に言えば、観察対象をステージ下から観察する顕微鏡です。

したがって、観察したい面は、ステージ側に向けて、観察します。

<メリット>

正立型顕微鏡よりも大きいサンプルをステージ上に設置できる点がメリットです。

また観察面だけを平らにするだけで済みます。

裏面は凸凹状態でも観察できるので切断は片面だけと時間短縮できます。

<デメリット>

観察者が上からレンズを覗き込む点は一緒ですが、観察対象を載せるステージよりも

下にレンズが収納されており、プリズム等で光軸角度を変えて、接眼レンズまで届けます。

したがって、顕微鏡のボディーサイズが大きくなります。

顕微鏡の置き場所や作業スペースに一定のスペースを確保する必要があります。

単眼式簡易倒立型金属顕微鏡

倒立型金属顕微鏡 (超高倍率顕微鏡) GR-29J-C3J

https://www.shodensha-inc.co.jp/ja/gr-29j-c3j/

●ロールスタンド型金属顕微鏡

スタンド形状がローラー等の上に置きやすい形状のロールバースタンドタイプもあります。

可搬しやすく、大型ローラー設備でも使用に最適です。

ロールスタンド型金属顕微鏡

●デジタルマイクロスコープ型金属顕微鏡

最近では接眼レンズでの観察が疲れるからと、金属顕微鏡にカメラを取付けて、

大きなモニターで観察する、パソコンで観察することが増えています。

顕微鏡を接眼レンズで覗く必要が無い場合にはカメラが元々ついた

デジタルマイクロスコープ型での導入もすすんでいます。

金属を評価するソフトと連動させるため、パソコンで使いたい場合などに便利です。

接眼レンズが無いので非常にコンパクトなのがメリットです。

<金属を評価するソフト例>

・黒鉛球状化率

・フェライト・パーライト率

・粒子解析

・DAS(デンドライトアームスペーシング

金属を評価するソフトはコチラ

https://www.shodensha-inc.co.jp/ja/dir/metal-observation/

カメラ付小型金属顕微鏡 KKKI-STD15-130DN

https://www.shodensha-inc.co.jp/ja/kkki-std15-130dn/

●ポータブル金属顕微鏡

現場に持ち運びしやすいコンパクト設計な簡易型ポータブルタイプもあります。

ポータブル金属顕微鏡 PMM-100

https://www.shodensha-inc.co.jp/ja/pmm-100/

というように、金属顕微鏡には、観察手法、形状などで様々な種類がございます。

観察対象の大きさ、使用場所、御用途に合わせて金属顕微鏡をご選定いただくことが重要です。

弊社ではご選定のお手伝いをさせていただきます。

お問合せはコチラ

メールアドレス:sds@shodensha-inc.co.jp

テクニカルサポートデスク フリーダイヤル 0120-072-250

担当:野口