【技術解説】 分光光度計 とは

|

分光光度計では溶液の光の吸光度や透過率を計測できます。

吸光度は溶質が溶けた溶液の光の吸収量です。

透過率は溶質が溶けた溶液中を透過した光の透過率です。

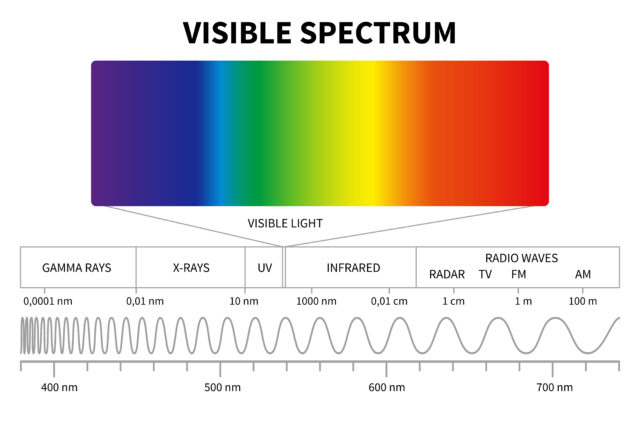

光には目で見える可視光と、目では見えない不可視光の二種類があります。

目に見える可視光は虹(レインボー)と同じように外側から赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順番に7色に分かれます。

目には見えない不可視光は紫外線と赤外線があります。

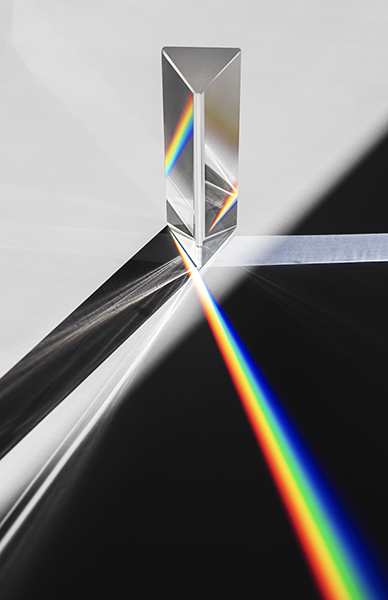

可視光を各色に分けるにはプリズムレンズを使います。

(虹は大気中の水がその役割をします。)

分光光度計にはプリズムレンズやグレーティング (回折格子)が組込まれており、分光しています。

詳細は後述します。

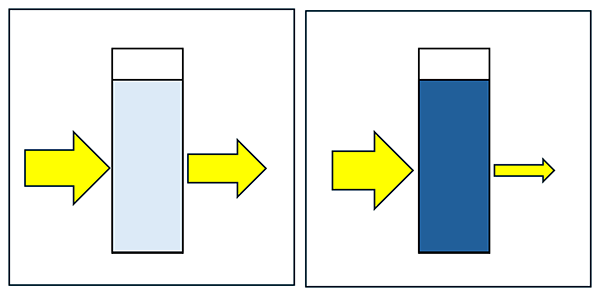

溶液に光を照射すると、もしその水に溶質が溶けていれば、何も溶かしていない水と比べると透過度は落ちます。

また同じ溶質が水に溶けていれば、その溶質量が多い程、透過度は落ちます。

このような光の波長(スペクトル)と吸光度、透過率を利用しているのが分光光度計です。

濃度を調べたい物質が溶けた水溶液(試料)に 光を当てると、一定量の光が水溶液によって遮られます。これを「吸光度」といいます。分光光度計は吸光度も検出器で測定し、その測定値からその水溶液に溶けている溶質の濃度が分かります。

この吸光度から、ランベルト・ベールの法則で溶液の濃度を算出することができます。

この吸光度は測定セルの光路長(セルの横幅)と溶質の濃度に比例します。測定セルの光路長は一定なので、

実質、水溶液中に溶けている溶質の濃度と吸光度(光を吸収する量)が比例します。

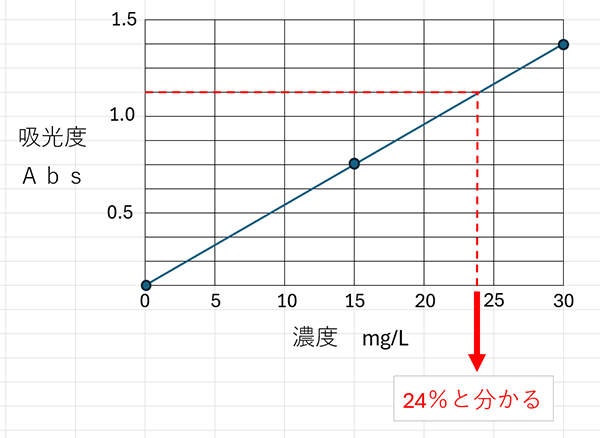

この原理から、予め既知の濃度の同じ溶質が溶けた水溶液を標準液として使用することで、未知の濃度の水溶液の吸光度を比べれば、その水溶液中の溶質の濃度が分かります。

この法則で下記のような、検量線を引くことで、その未知の濃度を吸光度から算出できます。

下記は検量線の例です。

このように、濃度(溶液に、ある溶質がどれだけ溶けているのか)を測定する分析のことを定量分析といいます。

また、分光光度計は、光をさまざまな波長(スペクトル)に分けて、サンプルに照射することで、波長ごとの透過率や吸光度を測定する装置です。

溶質はその種類または状態によって、固有の波長(スペクトル)での特徴があり、これらから溶質の物質の同定(溶質は何であるのか)や溶質の分子構造を調べるなどの定性分析など様々な解析用途に用いられています。

さらに応用編としては、ある物質と反応して発色する試薬があります。その水溶液に発色試薬を添加することで、その試薬と溶質との反応によって発色しますが、その溶質の濃度によって発色度合いが変わります。この発色の色の差を吸光度から濃度を算出する定量分析、また色の差で比較する比色分析にも使用されます。

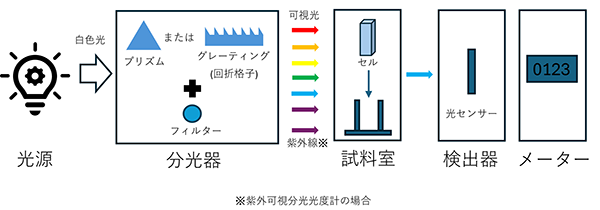

●分光光度計の構造

大まかには光源、分光器、試料室、検出器、メーターなどからなります。

光源は可視光領域、近赤外領域用としてはハロゲンランプ(タングステン)が使用されます。

波長は300~3000nmとなります。

紫外光領域として重水素ランプ(重水素放電管)です。

168~500nmとなりピークは250nmとなります。

上記以外では,キセノンランプが使われる場合もあります。

分光器はプリズムやグレーティング (回折格子)、単色だけにするフィルター、ミラーなどが組込まれており、光源の中から特定の波長の光線だけを取りだします。

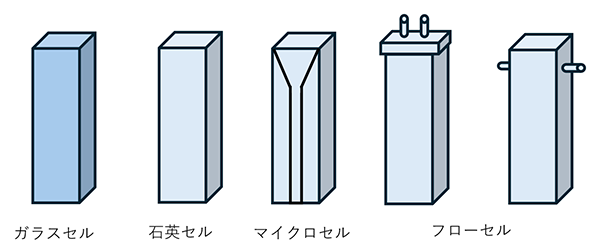

試料室は溶液を測定セルに入れて、実際に計測する部屋です。光路長10mmの角セルが入れられるものが一般的です。

測定セルはガラス製、石英製があります。

ガラス製は、波長340nm以上の可視光領域測定用に使われます。これはガラスが波長340nm以下の紫外光領域の光が透過しにくいためです。

石英セルは紫外・可視域の全波長の光を通しますが、価格が高価であるため、紫外光領域測定用に限定して使われる方が多いです。

測定セルは一般的には洗浄、リンス、エタノール洗浄、乾燥させて何度も使用します。

また、最近では、使い捨て出来るディスポタイプのプラスチック製セルもあります。

特殊なところでは微量測定用のマイクロセル(ミクロセル)、溶液を流した状態で使用できるフローセル、有機溶媒溶の揮発防止用の有栓付セルなどもあります。

検出器(光度計)は光センサーが組込まれており、その特定波長の光線が測定物質をどのくらい透過したかを測定します。

メーターは数値化します。

●分光光度計の種類・選び方

可視光領域(おおよそ350~1000nm)であれば分光光度計または可視分光光度計となります。

紫外光領域、可視光領域(おおよそ200~1000㎚)であれば紫外可視分光光度計となります。

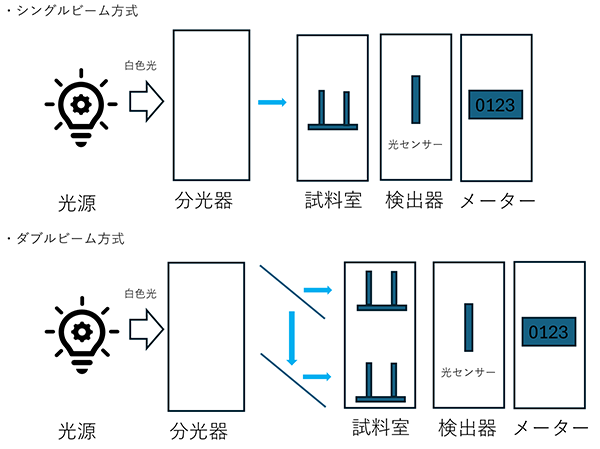

また分光光度計にはシングルビーム方式とダブルビーム方式があります。

・シングルビーム方式

シングルビーム方式は測定を行う試料席が1つだけとなります。

測定波長を変えるたびに試料と参照を入れ替えて、ブランク測定(0合わせ)を行います。

主に定量測定に利用されることが多く、サイズが小形で、価格が安価なことが特徴です

・ダブルビーム方式

ダブルビーム方式は測定を行う試料席が2つあります。1つは試料測定用、もう一つは参照用となります。

分光器からの特定波長をミラーで2系統に分けます。

参照側の光も検知器に入射する方式のため、この参照用を基準として試料測定用を測定する方式でブランク測定(0合わせ)が不要です。 これにより、光源の変動を補正でき、長時間安定した測定ができます。

精度が高いこと、経時変化を追えることがメリットですが、機器サイズが少し大きくなることと、価格が高額となります。

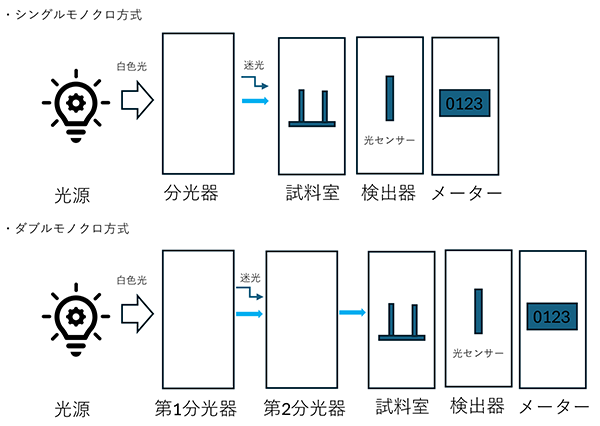

さらに高精度を要求される場合には分光器(モノクロメータ)の方式も厳選する場合があります。

シングルモノクロとダブルモノクロがあります。

モノクロはモノクロメータ(分光器)の略ですが、この分光器は様々な波長を含んだ光源の光の中から、要求された波長の光だけを取り出すことができます。しかし、実際には要求された波長以外の波長も紛れ込んでしまい、この紛れ込んだ光を迷光といいます。

高精度な測定を行いたい場合に、この迷光が悪影響を及ぼします。そこで、分光器を2台にしたのがダブルモノクロ方式です。第1分光器で特定波長にし、第2分光器にて再度厳格に特定波長とする為、迷光が無くなります。とにかく高精度なのがメリットですが、機器サイズが大きくなることと、価格が非常に高額となります。

したがって、分光光度計の選び方は下記の通りとなります。

・可視光領域のみでOKな場合 → 分光光度計(可視分光光度計)

・紫外光領域が必要な場合 → 紫外・可視分光光度計

・吸光度、透過率、濃度測定の場合 → シングルビーム方式

・反応の経時変化を追いたい場合 → ダブルビーム方式

・より高精度な場合 → ダブルモノクロ方式

弊社ではシングルビーム方式、シングルモノクロ方式の

分光光度計及び紫外・可視分光光度計を取扱っております。

●分光光度計 SDSS-V1000Gはコチラ

https://www.shodensha-inc.co.jp/ftoito-lab/sdss-v1000g/

●紫外可視分光光度計 SDSS-UV1000Gはコチラ

https://www.shodensha-inc.co.jp/ftoito-lab/sdss-uv1000g/

●ダブルビーム方式、ダブルモノクロ方式も取扱いございます。

お問合せはコチラから

https://www.shodensha-inc.co.jp/ja/contact/

■■製品ページ■■

分光光度計 SDSS-V1000G

紫外可視分光光度計 SDSS-UV1000G